巨大台風の作り方

さて、それでは気象兵器は実際には、どのように使われたのでしょうか

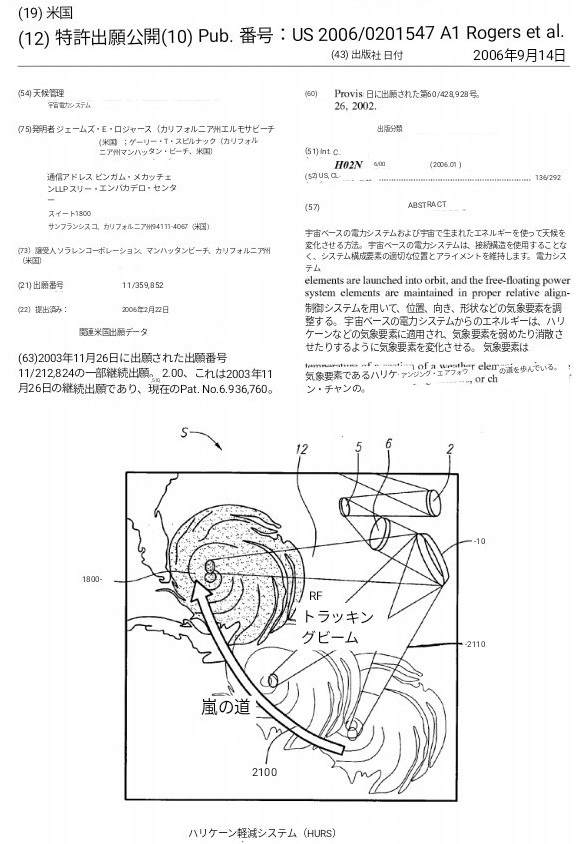

HAARP を使った台風の作成法は、アメリカで特許を取得されています。

こんな感じですが、ざっくり解説すると、

京大MUレーダーなどの巨大HAARP で、海上を照射し、海水を温めて小さな台風を作りだします。

その後、各地に設置された気象レーダーと呼ばれる小型HAARP で、台風を誘導したい方向に電磁波を当てて小さな低気圧を作れば、その方向に台風は動いていきます。

台風が移動している間も、進行方向の海面を大型HAARP で温め続ければ、台風はどんどん成長して巨大台風となっていきます。

日本本土に近づいたら、今度は本土の陸地部分にHAARP を当てれば、そこが暖められて気圧が低くなり、台風が吸い寄せられて、首尾よく日本上陸、というわけです。

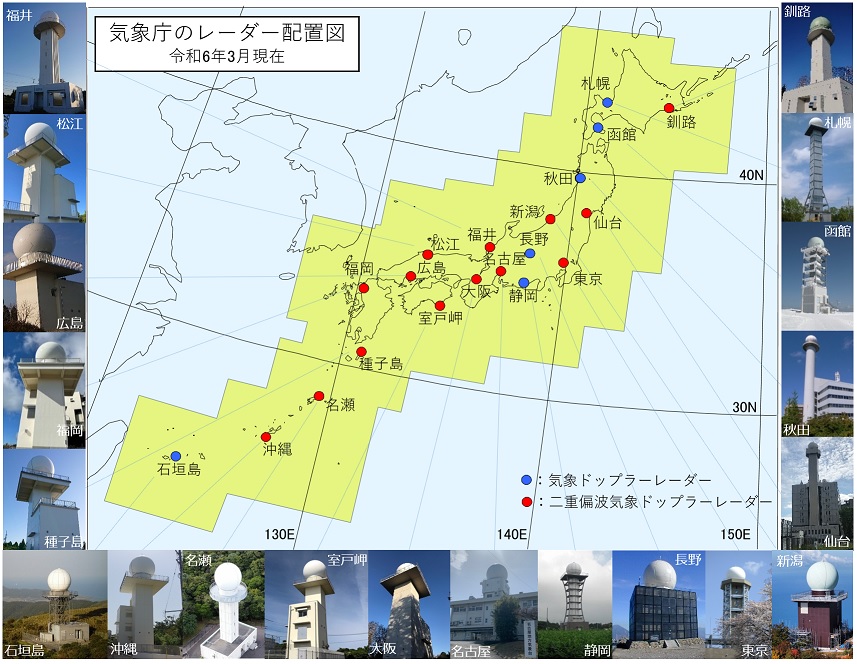

この目的のため、気象庁の気象レーダーという名のHAARP は、日本各地をカバーするように配置され、日本中どこにでも台風が呼べるようになっているわけです。

写真のように、それぞれの小型HAARP はすべて円形の覆いがかぶせられ、HAARP であることがばれないようになっています。

それではDS側が使用した気象兵器の、実際の使用例をご紹介したいと思います。

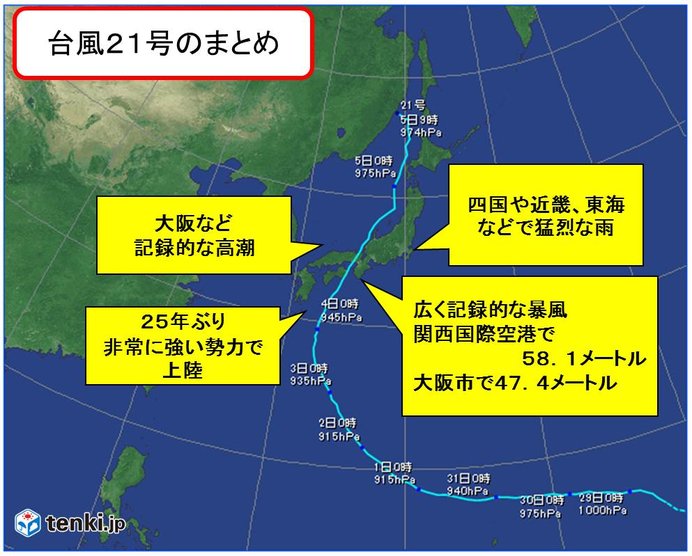

2018年台風21号

2018年8月28日に発生した台風21号は、31日には「猛烈な勢力」まで発達し、そのまま北上して

9月4日12時ごろに、徳島県南部に上陸しました。四国を通って、瀬戸内海を抜け、14時ごろ、兵庫県神戸市付近に再上陸しました。

上陸時の中心気圧は950hpa 、最大風速は45メートル、「非常に強い勢力」のまま上陸するのは、1993年の台風13号以来、25年ぶりとなりました。

台風の接近に伴い、近畿、東海地方は暴風雨となり、和歌山市では最大瞬間風速57、4メートルを記録し、歴代最高記録を更新しました。

ほかにも日本全国100以上の観測点で、瞬間最大風速の歴代最高記録を更新しています。

この台風による死者は14名、負傷者は980名、97000棟以上の家屋が損壊する大被害となりました。

関西国際空港水没

この台風で、特に被害が大きかったのは大阪です。

中でも印象に残っているのは、関西国際空港の水没だと思います。

関西国際空港は、大阪湾の沖合に浮かぶ人工島で、一本の連絡橋で、本州と接続しています。

この人工島が、大雨で水没し、付近を航行中のタンカーが、連絡橋に激突し、連絡橋が使用不能となって、空港内にいた3000人の乗降客が空港内に取り残されました。

この模様は、マスコミで世界中に報道され、大きな衝撃を巻き起こしました。

HAARP による台風の作成

もちろんこの台風も、HAARP によって創られたものです。

まずは滋賀や筑波にある大型のHAARP で海水面を温め、小さな台風を作り、引き続き進路上の海面を温めて大きく成長させながら、

日本各地の気象レーダーという名の小型HAARP から台風の予定進路上に電磁波を照射して、台風の進路を誘導します。

HAARP 照射中は、空にきれいな光の筋が現れます。

沖縄→名瀬→種子島→室戸岬→大阪 とリレーして、最後は大阪のHAARP で微調整を行い、

見事に神戸上陸を達成した、というわけです。

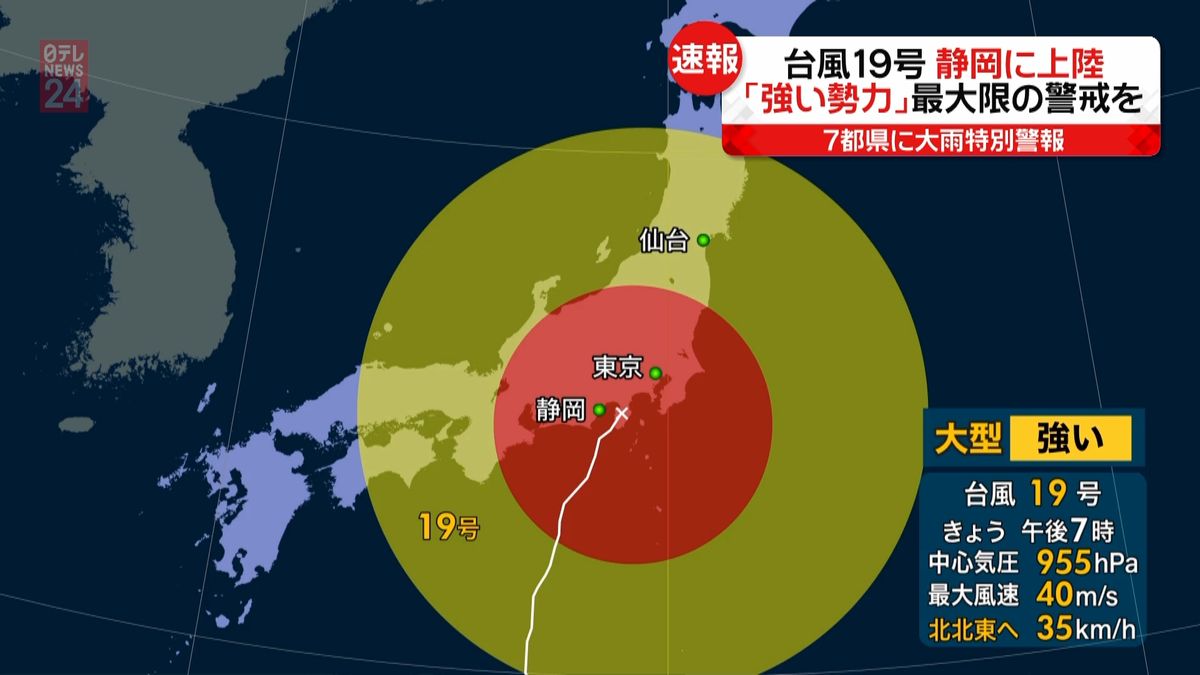

2019年台風19号 令和元年東日本台風

2019年10月3日に発生した台風19号は、弧を描いて北上し、10月12日に日本に上陸しました。この台風はアジア名で「ハギビス」と名付けられました。

静岡県、関東甲信越地方は記録的な大雨となり、各地で堤防が決壊し、105名の死者を出しました。

死者100名を超えたのは、昭和54年の台風20号以来、40年ぶりです。

気象庁は42年ぶりに、激烈な被害を与えたこの台風に、「令和元年東日本台風」という名称を付けました。

台風に名称を付けるのは、「伊勢湾台風」「狩野川台風」など、激烈な被害を与えた台風に限られていますが、この台風はその基準を42年ぶりにクリアしたというわけです。

また、各国が名称を出し合って、回り持ちでつけている台風のアジア名ですが、この台風のあまりにも大きな被害により、「ハギビス」という名称は、永久欠番となりました。

武蔵小杉のタワマン水没

この台風で特筆すべき被害としては、多数のタワーマンションが立ち並ぶ、川崎市の武蔵小杉地区が、多摩川の増水による洪水で水没したことです。

この水没で、電気回線がショートし、高度な電気設備を備えたタワーマンションが、軒並み機能停止に追い込まれました。

春日部地下神殿

またこの台風で一躍脚光を浴びたのは、埼玉県春日部市の地下にある、首都圏外郭放水路です。

これは周辺の多数の河川が増水したときに、水流を地下へと逃がし、堤防の決壊を防ぐ施設です。

その外観から「地下神殿」とも呼ばれているようです。

普段は地下に広がる広大な空間ですが、この台風19号の時には、この広大なスペースが、ほぼ満水となり、水流を地下に逃して、東京都内とその周辺の河川の堤防決壊を防ぎました。

また、利根川上流にある、建設完了したばかりの八ッ場ダムが、一気に54メートル増水してほぼ満水になり、利根川の堤防の決壊を防いだことも、話題となりました。

HAARP による台風の誘導

この台風こそは、気象庁によるHAARP 製人口台風の、最高傑作と呼ばれるべきものでしょう。

この台風の大きな特徴は、太平洋沖で発生したのち、平年よりも高い海水温の領域を通過しながら、急速に発達した、ということです。

これは大型HAARP による海水温の上昇が、きわめてスムースに行われたことを意味します。

その後の小型HAARP による誘導と、進路調整も、実に見事なものでした。

名瀬→種子島→室戸岬→牧之原→柏 と順にリレーして、見事なカーヴを描きながら、東京を直撃します。

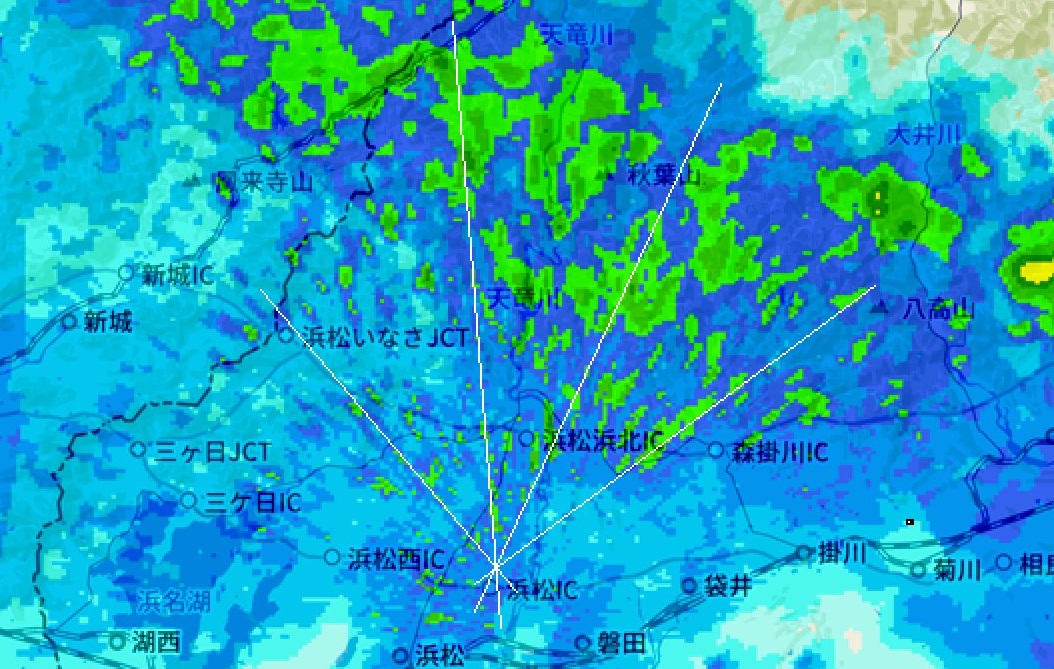

牧之原のHAARP 照射時の雨雲レーダー画像は、こんな感じです。

台風自体は超大型で、そのまま首都圏を直撃し、多数の犠牲者を出すはずだったのですが・・・。

実際には、八ッ場ダムや首都圏外郭放水路、東京の各河川に張り巡らされた堤防によってブロックされ、それほど大きな被害にはなりませんでした。

これらの治水施設は、すべてわが国がグローバルDSによって支配される前の、80年代、90年代に計画され、建設に着手された施設です。

DSの計画は、DS以前の日本の治水政策によって、ディフェンスされたというわけです。

このへんは日本人の底力を見る思いです。

ちなみに、武蔵小杉のタワマンについては、以前に住民の反対運動で、この地域だけ多摩川の堤防が創られなかったため、

その堤防が空いている部分から、浸水が起きています。

これは自業自得といえるでしょう。

ゲリラ豪雨

台風のほかにも、HAARP による気象操作は、さまざまな場面で行われています。

その代表例は、「ゲリラ豪雨」と呼ばれる局地的な大雨です。

ゲリラ豪雨という言葉そのものは、1969年にすでに使われています。

70年代~90年代にかけても、局地的な大雨で洪水が起きることは何度かありました。

しかしこれらの局地的な大雨は、梅雨時に梅雨前線に沿って積乱雲が発生する、いわゆる集中豪雨であって、自然に発生したものと考えられます。

自然に発生する集中豪雨は、ゆっくり時間をかけて積乱雲が発達するので、半日がかりで50mm前後の雨が降るという、今から見ると比較的穏やかなものでした。

HAARP を用いた人工的なゲリラ豪雨は、何もないところにいきなり積乱雲が発生し、1時間程度にわたって100mm前後の雨が一気に降り、

その後は何事もなかったかのように晴れ渡る、という特徴があります。

また、雨の降る範囲は、ごく狭い局地的なもので、降雨範囲の外は、まったく雨が降らず、晴れ渡っているという特徴もあります。

これらの特徴に当てはまる、人工的なゲリラ豪雨の最初のものは、おそらく1999年7月21日に発生した「練馬豪雨」でしょう。

このときは、東京の練馬区役所の周辺で、局地的に1時間に91mmという大雨が降りました。

これによって、死者1名、重軽傷者3名、床上浸水493棟、床下浸水315棟の被害が出ました。

雨はきっちり1時間で上がり、何事もなかったようにはれ上がり、しかも豪雨が降ったのは本当に、練馬区の一部だけで、その外側は雨すら降っていませんでした。

ちなみに私はこの時ちょうど職場が練馬にあり、練馬駅まで歩く2分の間に、この豪雨をまともに食らってずぶぬれになった記憶があります。

HAARP によるゲリラ豪雨が本格稼働し始めたのは、2006年からと思われます。

特に2008年の7月~9月のゲリラ豪雨は、日本全体に及び、九州から北海道まで全国各地で、ゲリラ豪雨が多発しました。

これらはまとめて、「2008年夏の局地的荒天続発」と呼ばれています。

この時一番激しかったゲリラ豪雨は、8月5日に、またしても東京都練馬区で発生したもので、下水道工事中の作業員5名が死亡しています。ちなみに私も食らいました。

この年の流行語大賞のトップ10に「ゲリラ豪雨」が入賞し、一気にこの言葉が広く用いられるようになりました。

その後HAARP によるゲリラ豪雨は順調に増え続け、(株)ウェザーニュースの調査によると、2014~2017年では年平均にして実に、8965回ものゲリラ豪雨が発生しています。

ちなみにゲリラ豪雨は、2018年には3501回、2019年には1688回と大幅に減少しましたが、

これはこの2年間はHAARP を、おもに台風の発生と、進路変更に使用したからだと思われます。

このゲリラ豪雨に対する対策として、気象庁は、

現存する気象レーダー(雨粒の位置と密度を観測できる)を生かしつつ、観測間隔を30〜10分間隔から5〜1分間隔へ短縮したり、雨雲あるいは風の移動速度・方向が観測できるドップラー・レーダー(デュアル・ドップラー・レーダー観測)の設置箇所を増やす対策が行われているほか、さらに数値予報モデル(メソ数値予報モデル)の高精度化、・・・

などと述べていますが、ここに出てくる「現存する気象レーダー」というのが、HAARP なのです。

事前にケムトレイルを巻いてHAARP の効きをよくし、気象レーダーという名のHAARP による集中照射で、局地的な大雨を降らせているというわけです。

ゲリラ豪雨を作る線状降水帯は、雨雲レーダーで見ると、こんな感じです。

いかにも不自然で、人工的に作りだされた感じの雲ですね。

東京のゲリラ豪雨は、柏のHAARPが一手に引き受けていて、東京だけで年間1000回を超えるゲリラ豪雨を発生させています。大活躍ですね。

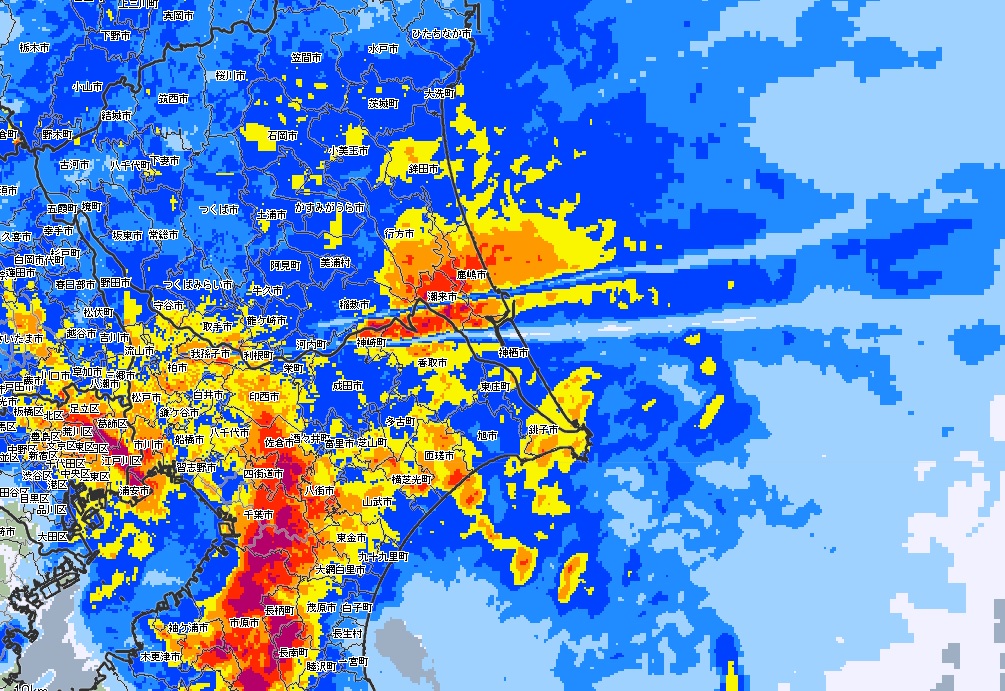

柏からのHAARP 照射中の雨雲レーダーは、このように見えます。

HAARP の照射跡がくっきり見えていますね。

大災害の予行演習

以上に述べたように、日本における気象兵器は、90年代後半から試験運用が始まり、99年から、本格稼働し始めたと考えられます。

2006~07年に、柏の東京レーダーをはじめとする小型HAARP 群が完成し、2008年から、日本各地でゲリラ豪雨を発生させるようになりました。

その後、2014年に、滋賀県において、京都大学MUレーダーの稼働が始まり、ついに台風の製造が可能となりました。

MUレーダーを近くで見ると、無数のアンテナが並んでいます。

この並び方は、アラスカにある初代HAARP とそっくりなのが分かると思います。

人口台風の本格作成は翌2015年から始まり、2016年以降は「週末台風」と呼ばれる、毎週土日になると台風が日本に上陸する現象がみられるようになりました。

人口台風を休日にぶつけて、休みを台無しにし、国民の楽しみを奪おうという、DSらしい戦略です。

また2016年以降、東京で桜が満開になる予定日には、必ず雨を降らすという、芸の細かいこともやっています。

これはもちろん、花見の邪魔をして、国民の楽しみを奪うためです。

さらには、衆院選や参院選などの国政選挙や、統一地方選の時も必ず雨です。

これは投票率を下げて、組織票に依存する自民党や公明党の議席を増やすためです。

2018~19年には、巨大台風が作れるようになり、日本各地に上陸して、多くの被害を出すようになりました。

そして2020年になりました。この年にコロナ偽パンデミックが始まり、DSの人口削減計画が本格化します。

気象兵器は、地震兵器とともに、2020年からの大災害を演出するために、着々と準備が進められてきたものと思われます。

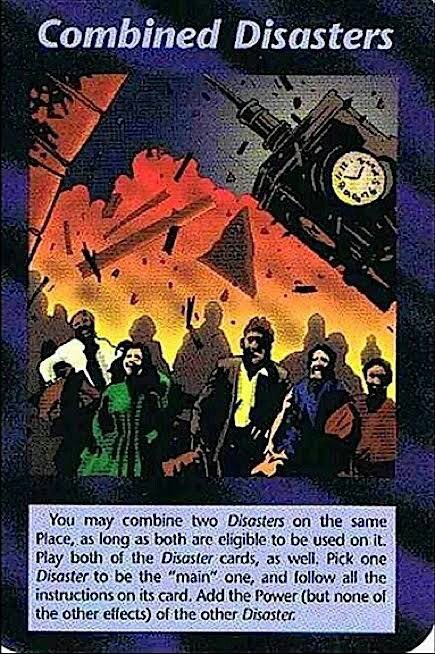

DSは、この時期に「複合災害」と呼ばれる災害を、起こそうとしていたようです。

この複合災害は、イルミナティカードで予言されています。

大地震で倒壊した都市に、台風を直撃させて、大被害を出そうという、地震と台風のコンボ攻撃のことです。

このカードでは、右上の時計塔が、銀座の和光の時計台と酷似しており、銀座に大地震発生と台風直撃が同時に起きる、複合災害が発生することが予言されています。

それでは、実際に2020年以降のDS の気象兵器による攻撃は、どのようなものになったのでしょうか。

以下の記事で順に見ていきたいと思います。